Les juridictions d’exception furent nombreuses entre le 10 juillet 1940 et la Libération, le gouvernement de Vichy, régime répressif, se servant de la justice comme un outil de sa politique.

Dès la première année, Vichy cumule l'utilisation des tribunaux correctionnels, notamment contre la propagande clandestine, avec la création de tribunaux d'exception à vocation d'exemplarité : cour de Gannat pour juger les Français libres, puis tribunaux spéciaux visant les inconnus auteurs d'"agressions nocturnes" en métropole.

A l'été 1941 commence une deuxième phase : la généralisation de ces tribunaux d'exception dans un esprit avéré de collaboration judiciaire avec l'occupant, d'abord contre la lutte armée communiste, puis contre l'ensemble des groupes résistants. Ce sont essentiellement les sections spéciales près les cours d'appel (en zone nord) et les tribunaux militaires (en zone sud jusqu'en novembre 42). Devant les "ratés" de la section spéciale de Paris (qui ne prononce que 3 des 6 condamnations à mort programmées), Vichy complète immédiatement le dispositif par les deux sections du Tribunal d'Etat, incluant des magistrats non-professionnels. Les deux années suivantes, le régime élargit les compétences des tribunaux spéciaux (détention d'armes, de postes TSF, évasions de prison) puis des sections spéciales, qui couvrent progressivement tous les actes " terroristes " quels qu'en soient les auteurs.

La Cour criminelle spéciale – 21 mars 1941

La loi du 21 mars 1941 institue une Cour criminelle spéciale chargée de réprimer les infractions particulièrement graves en matière de ravitaillement. Ce fut la seule juridiction spéciale sans compétence politique. Elle fut supprimée par la loi du 10 novembre 1941.

Les tribunaux spéciaux – 24 avril 1941

La loi du 24 avril 1941 créa des Tribunaux spéciaux chargés de « réprimer les agressions nocturnes commises à la faveur de l’obscurité nécessitée par les mesures de défense passive ». Joseph Bathélémy, ministre de la Justice, ayant expliqué au mois de mai de la même année, « qu’il fallait que la répression soit prompte et sévère », les compétences de ce tribunal furent progressivement étendues, entre autre par la loi du 7 août 1942, à des infractions économiques, en particulier celles dites graves, à la détention d’armes, d’explosifs, de munitions, d’émetteurs de TSF, ainsi qu’à la complicité d’évasion.

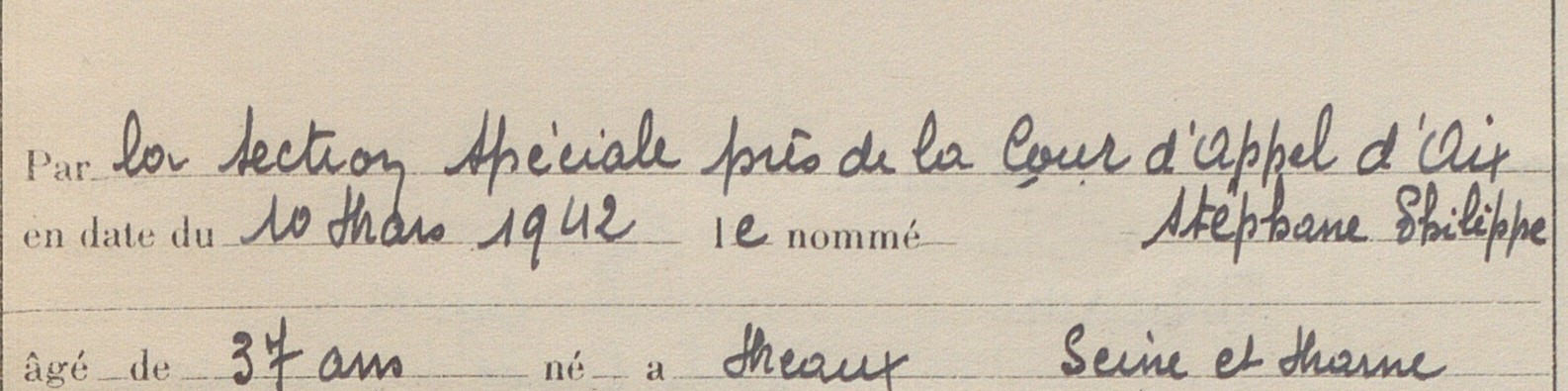

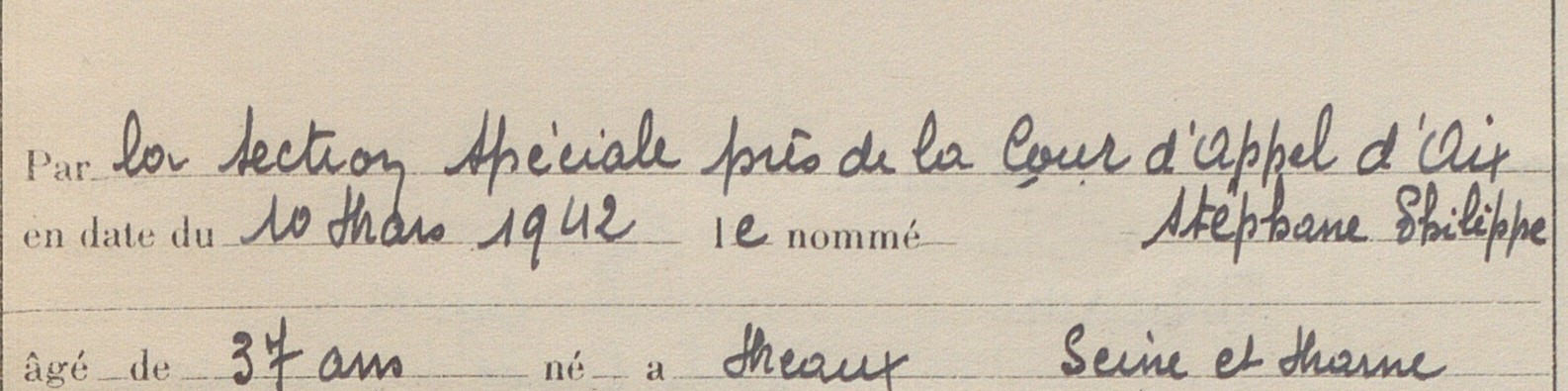

Les sections spéciales - 14 août 1941

Créées par la loi du 14 août 1941, les sections spéciales ont été instituées auprès de chaque tribunal militaire ou maritime, pour y déférer « les auteurs de toutes infractions pénales, quelles qu’elles soient, commises dans une intention d’activité communiste ou anarchiste ». Dans les parties de territoires ou ne siègeraient pas de tribunaux militaires ou maritimes, la compétence des sections spéciales serait « dévolue à une section de la cour d’appel qui statue sans énonciation des motifs en se prononçant seulement sur la culpabilité et la peine ». Il s’agissait en effet, pour les autorités d’occupation allemandes et l’État français, de lutter rapidement contre toutes formes d’actes de lutte armée de résistance, notamment communistes.

Le Tribunal d'État - 7 septembre 1941

Le 7 septembre 1941 le gouvernement de Vichy créa un Tribunal d’état aux compétences extrêmement larges puisqu’en relevaient « tous les agissements de nature à nuire au peuple français ». Cette juridiction fut divisée en deux sections, l’une installée à Paris pour la zone occupée, l’autre installée à Lyon pour l’ensemble de la zone libre. Les motifs de condamnations furent : activités et propagande communistes, organisations d'avortements, mais, surtout, émissions de faux tickets, trafic de cartes d'alimentation, hausses illicites, vols de colis de prisonniers et, en général, de denrées.

Les cours martiales – 20 janvier 1944

Le 20 janvier 1944, une loi prise, encore une fois, en fonction des circonstances, en l’occurrence ici le développement de la Résistance et la multiplication des actes de sabotages, des attaques, etc., institua les Cours martiales pour « réprimer les individus arrêtés en flagrant délit d’assassinat commis au moyen d’actes ou d’explosifs pour favoriser un acte terroriste ».

Vincent Giraudier, "Les juridictions d'exception du régime de Vichy ou la démilitarisation de l'exception" In Revue Historique des Armées, n°235, 2004, pp. 109-121.

Pascal Plas, "Les juridictions d’exceptions dans le ressort de la Cour d’appel de Limoges" in Archives en Limousin, 2007