- Informations

- Nom : FRENKEL

- Prénom(s) : Boris

- Etat civil

- Date de naissance : 22/02/1922

- Ville de naissance : Paris

- Département de naissance : Seine

- Pays de naissance : France

- Profession avant guerre :

- étudiant en médecine - Date de décès : 21/03/1945

- Lieu de décès : Gusen (Autriche)

- Arrestation et condamnation

- Date d'arrestation : 25/08/1943

- Lieu d'arrestation : ?

- Département d'arrestation : ?

- Parcours carcéral :

- Toulouse

- Eysses

- Compiègne - Eysses

- Numéro d'écrou à Eysses : 826

- Motif de la levée d'écrou : Remis aux autorités allemandes

- Date de la levée d'écrou : 30/05/1944

- Déportation

- Déporté

- Lieu de départ : Compiègne

- Date de départ : 18/06/1944

- Parcours concentrationnaire :

- Dachau

- Steyr (Kdo Mauthausen)

- Gusen (Kdo Mauthausen) - Matricule : 73472

- Situation en 1945 : Décédé

- Date : 21/03/1945

- Lieu : Mauthausen

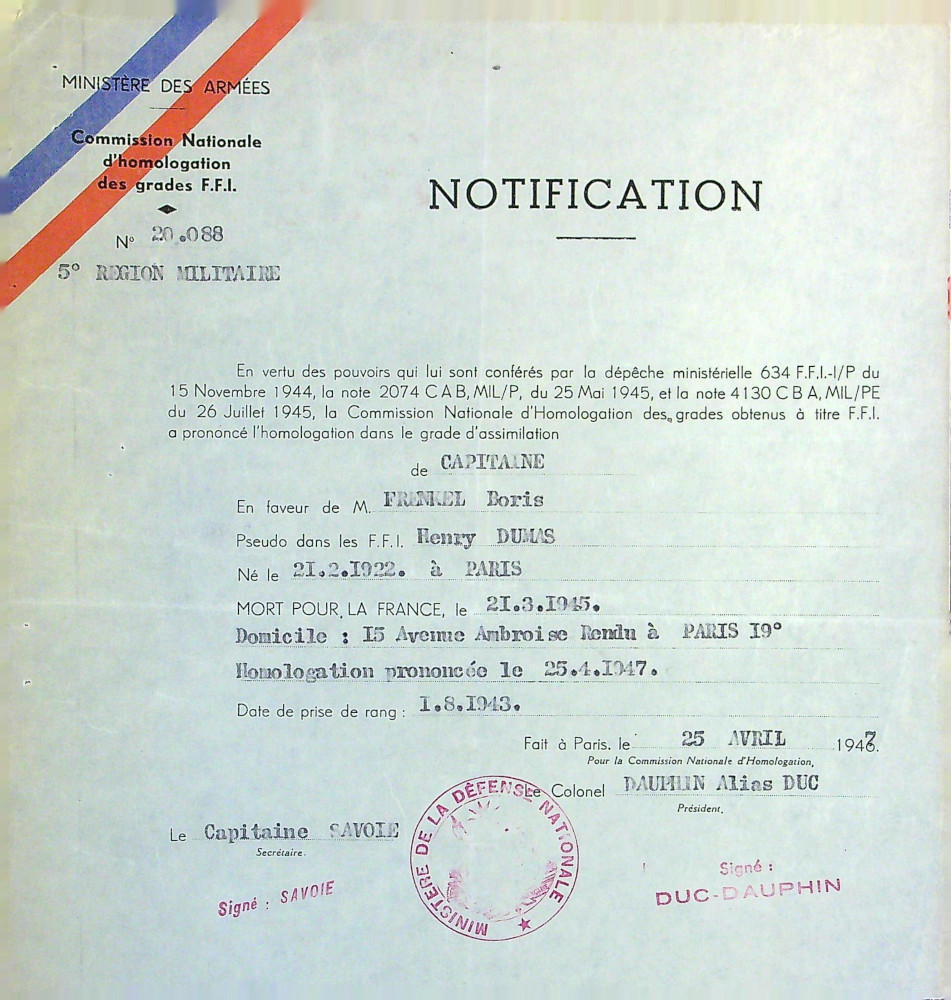

- Reconnaissance

- Médaille de la Résistance

- A titre posthume

- Date du décret MRF : 28/04/1959

Boris FRENKEL

Boris Frenkel voit le jour à Paris le 22 février 1922, au sein d’une famille bourgeoise juive peu pratiquante. Ses parents, Samuel Frenkel et Anna Rivkind, ont également deux autres enfants, un fils et une fille. En mai 1940, face à l’avancée allemande, la famille prend le chemin de l’exode et trouve refuge à Auch, dans le Gers, où elle s’installe dans un élégant appartement. Interrogé plus tard par la 8? Brigade de la Police de Sûreté de Toulouse, Boris confiera avoir très mal vécu la Débâcle, déclarant : « La France est tombée bien bas. »

À la rentrée 1940, il s’inscrit au lycée d’Auch, d’abord en section de mathématiques, avant de se tourner vers la philosophie. Il y côtoie d’autres élèves réfugiés, souvent juifs, et rejoint les Éclaireurs de France. En juillet 1941, il obtient la deuxième partie de son baccalauréat.

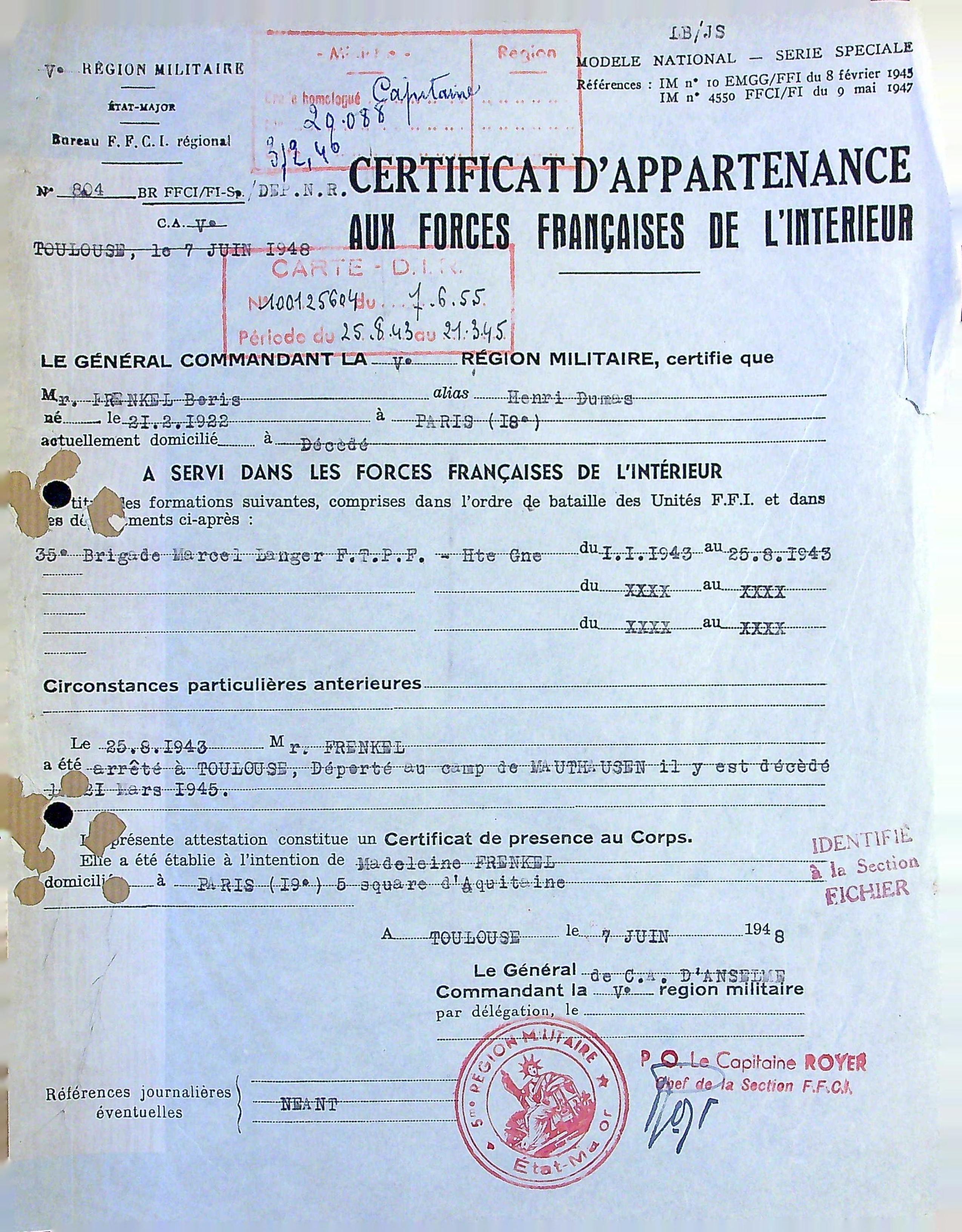

À l’automne 1942, il s’installe à Toulouse. Curieux et passionné, il fréquente assidûment la bibliothèque municipale, partageant son temps entre les sciences et l’histoire. Mais la loi sur le Service du Travail Obligatoire (STO) le place bientôt dans une situation illégale. Pour se protéger, il change d’adresse et loge, au début de 1943, chez une famille dont le fils étudie la médecine. C’est à cette période qu’il devient réfractaire au STO et s’engage dans la Résistance. Le milieu étudiant toulousain, animé d’un fort esprit patriotique, facilite les rencontres entre jeunes refusant la défaite et l’occupation allemande, effective à Toulouse depuis novembre 1942. Par l’intermédiaire d’un contact surnommé « Paul », Boris rejoint d’abord les Jeunesses Communistes clandestines, avant d’intégrer la 35? Brigade des Francs-Tireurs et Partisans – Main-d’Œuvre Immigrée (FTP-MOI). Lors d’un interrogatoire, il expliquera avoir choisi cette organisation parce qu’elle menait « une action plus directe » que celle des Jeunesses Communistes.

Sous le pseudonyme de Georges Dumas, il reçoit une fausse carte d’identité et le matricule 35005. Affecté à un petit groupe de trois combattants, il participe, en mai 1943, à une attaque à la bombe contre un transformateur de la Cartoucherie de Toulouse, puis à la destruction d’une machine sur un chantier allemand de réparation de citernes d’essence. Le 17 juillet, il dépose une bombe place des Carmes, devant le domicile du docteur Jean Barthet, président du Parti Populaire Français (PPF) à Toulouse, formation d’extrême droite favorable à la collaboration.

Le 23 juillet 1943, Marcel Langer, chef militaire de la 35? Brigade FTP-MOI, est exécuté à la guillotine à la prison Saint-Michel. Le soir même, Boris se porte volontaire pour venger son camarade en abattant un soldat allemand. Le préfet régional, Cheneaux de Leyris, annonce alors dans la presse qu’une importante prime sera offerte à quiconque permettrait d’identifier les auteurs de l’attentat commis dans la nuit du 23 au 24 juillet, rue Bayard.

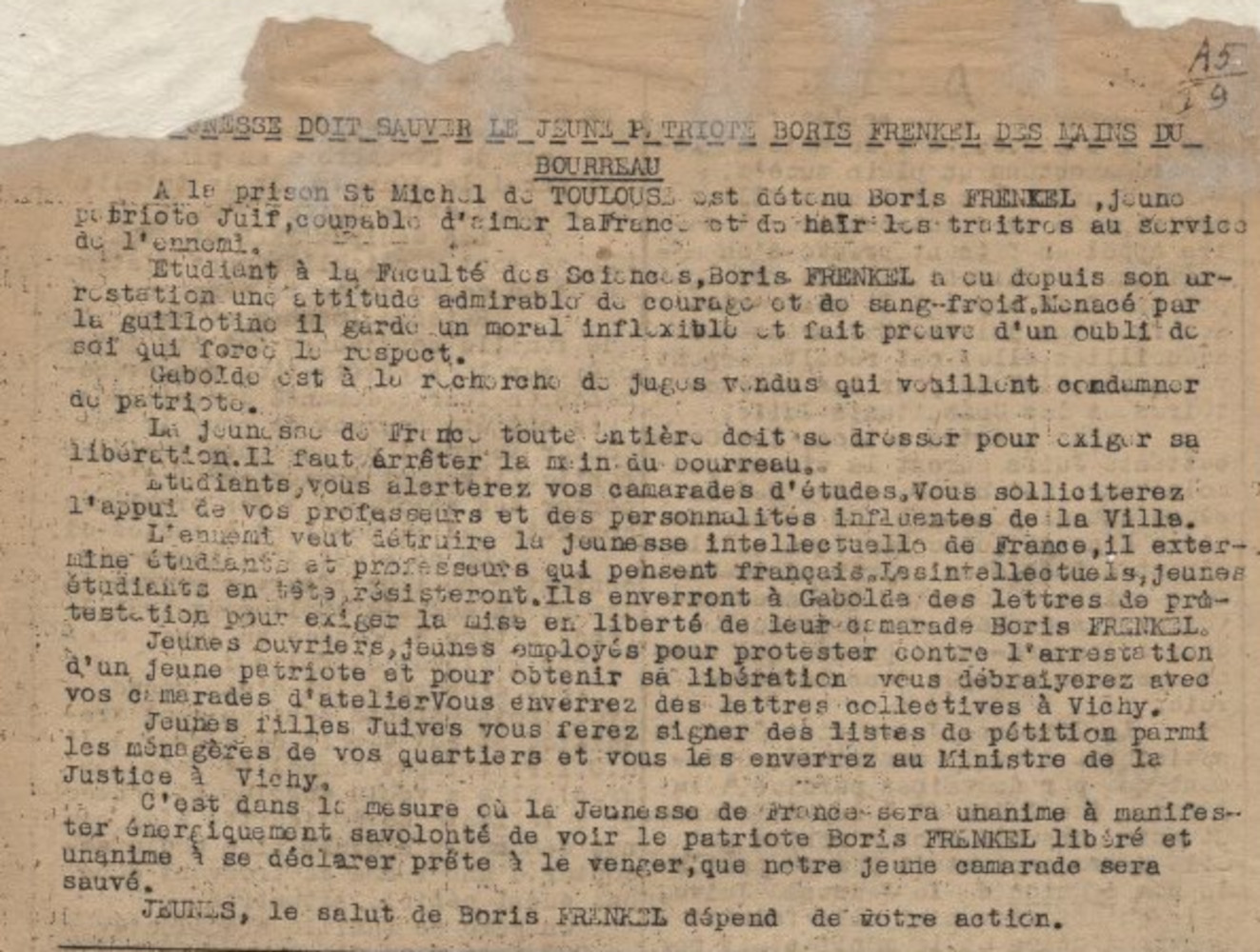

Un mois plus tard, le 23 août, Victor Bardach, dit Jan Gerhard, nouveau commandant militaire de la 35? Brigade, lui confie une mission périlleuse : exécuter Louis Mas, responsable du renseignement de la Milice, chargé de la lutte contre les communistes et les Juifs. Le 25 août, Frenkel se rend au domicile de Mas, 32 rue Pharaon. Il parvient à se faire ouvrir la porte et tire à deux reprises. Pris en chasse par un policier, il est intercepté par un passant et arrêté. Conduit au commissariat central, il subit les interrogatoires brutaux des policiers de la 8? Brigade, mais refuse de livrer le moindre nom ou adresse. Les enquêteurs finissent néanmoins par découvrir son logement.

Le 7 septembre 1943, devant le juge d’instruction, Boris reconnaît son appartenance aux FTP-MOI et revendique son acte contre Mas, affirmant avoir agi « par patriotisme », pour hâter la libération de la France. Incarcéré à la prison Saint-Michel, il maintient le contact avec d’autres résistants grâce à l’aumônier israélite. Avec Grégoire Filatow et cinq codétenus, il organise une tentative d’évasion, qui échoue. Craignant une reprise en main par les autorités allemandes, le procureur général presse la Cour spéciale de juger rapidement l’affaire. Réunie à huis clos le 25 février 1944, elle condamne Boris Frenkel à vingt ans de réclusion.

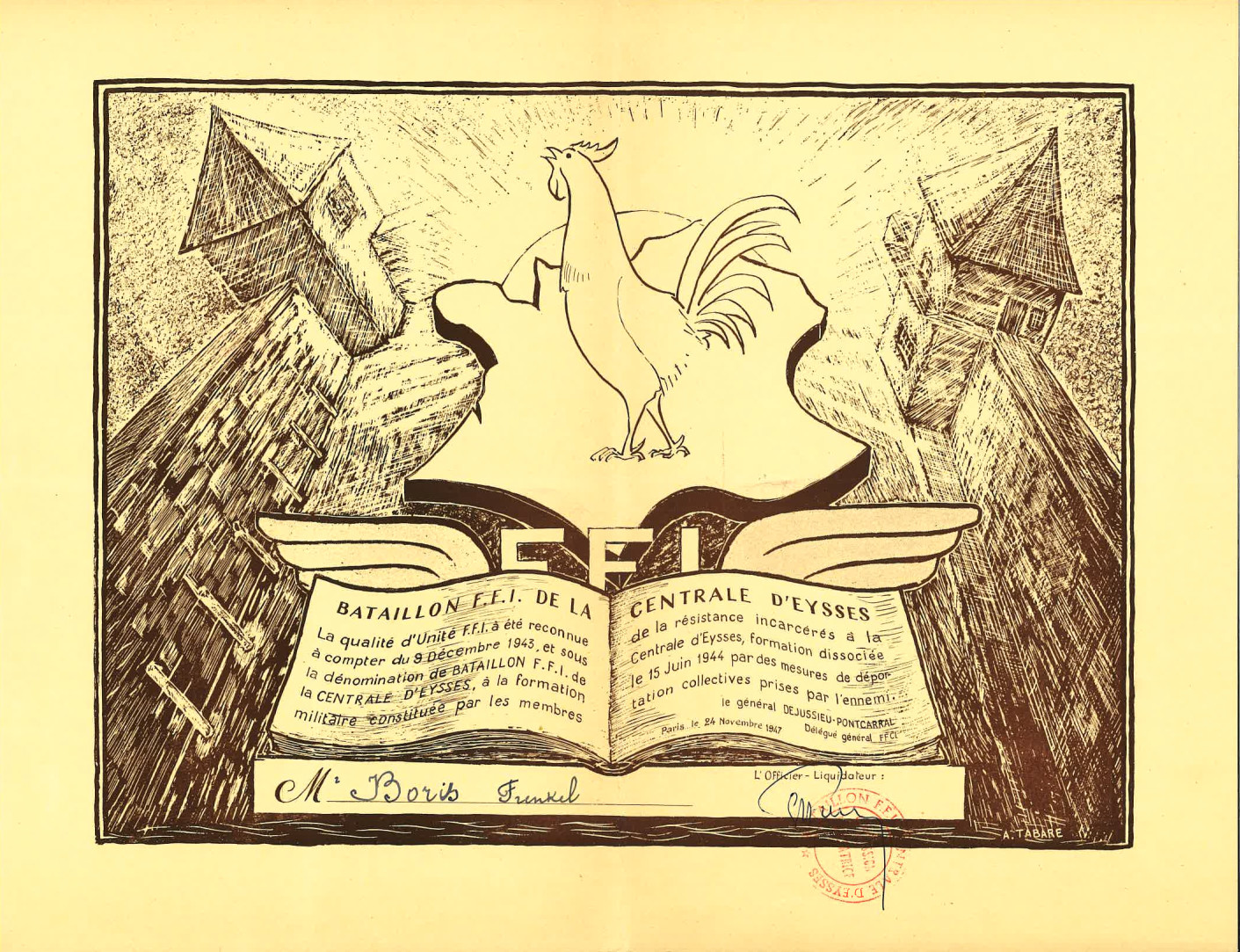

Le lendemain, il est transféré à la centrale d’Eysses, à Villeneuve-sur-Lot, où sont détenus les prisonniers politiques de la zone Sud. Quelques jours plus tôt, une révolte y avait éclaté dans l’espoir de rejoindre les maquis ; elle se solda par l’exécution de douze détenus. Le 30 mai 1944, les autorités de Vichy livrent plus de mille deux cents prisonniers aux Allemands. Lors du transfert vers Compiègne, Boris est violemment battu. Déporté à Dachau le 18 juin, puis à Mauthausen et Gusen, il meurt le 21 mars 1945.

Sources

- Service historique de la Défense - Vincennes : GR 16 P 23 472.

- Association nationale pour la mémoire des résistants emprisonnés à Eysses : dossier Boris Frenkel

- Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne : fonds David Diamant

- Service historique de la Défense - DAVCC Caen : 21 P 187 142

- Archives départementales du Lot-et-Garonne : 940 W 118