- Informations

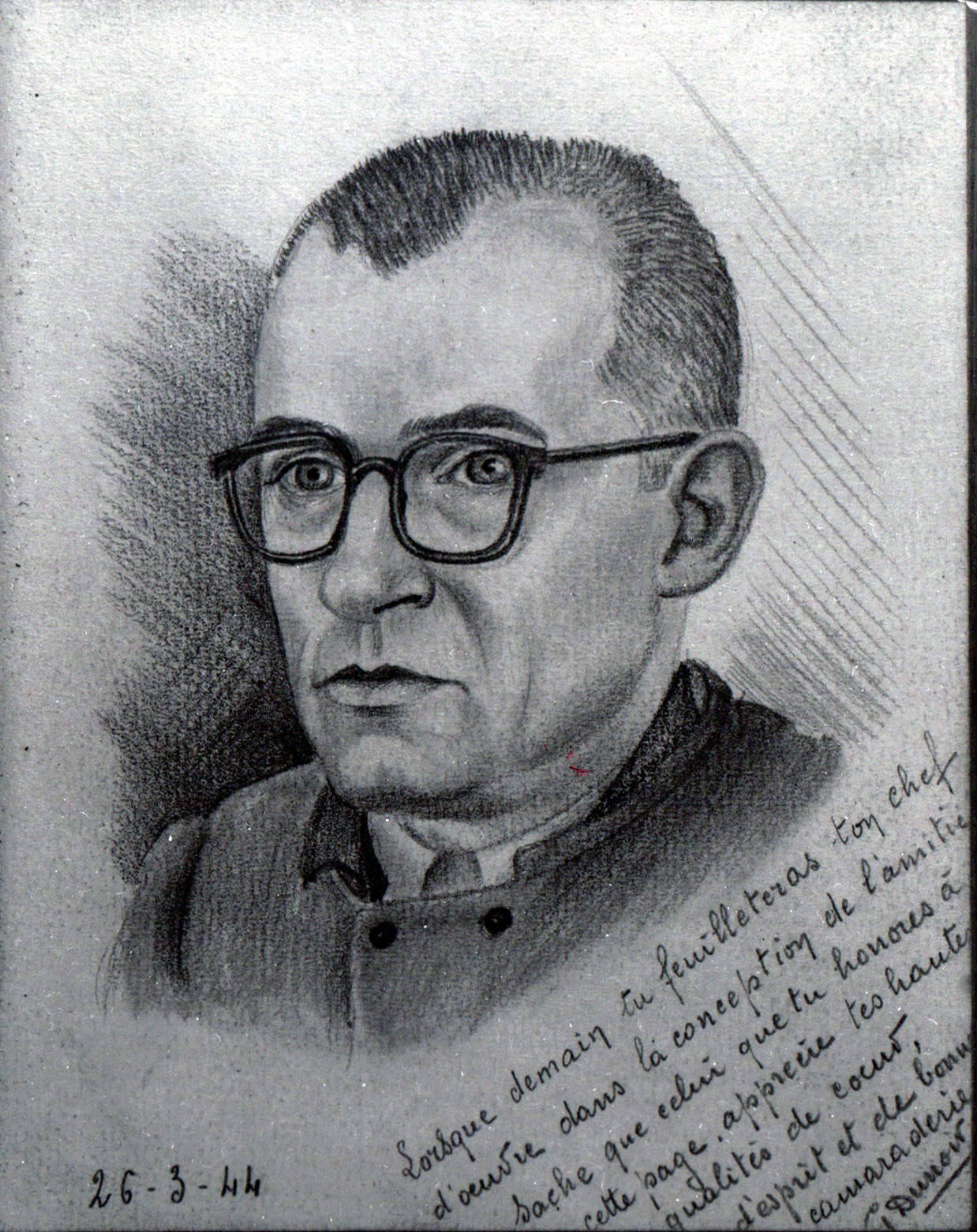

- Nom : DUNOIR

- Prénom(s) : Georges

- Etat civil

- Date de naissance : 27/09/1903

- Ville de naissance : Valence

- Département de naissance : Drôme

- Pays de naissance : France

- Profession avant guerre :

- Commis du Trésor - Date de décès : 30/11/1972

- Arrestation et condamnation

- Date d'arrestation : ?

- Lieu d'arrestation : ?

- Département d'arrestation : ?

- Motif(s) de condamnation :

- Infraction décrets 24-6-39 / 1-9-39 / 20-1-40

- détention d'arme - Parcours carcéral :

- ?

- Eysses

- Compiègne - Eysses

- Numéro d'écrou à Eysses : 2341

- Motif de la levée d'écrou : Remis aux autorités allemandes

- Date de la levée d'écrou : 30/05/1944

- Déportation

- Déporté

- Lieu de départ : Compiègne

- Date de départ : 18/06/1944

- Parcours concentrationnaire :

- Dachau

- Allach (Kdo Dachau) - Matricule : 73938

- Situation en 1945 : Libéré

- Date : 30/04/1945

- Lieu : Allach

Georges DUNOIR

Dès sa démobilisation le 17 juillet 1940, l’une des premières choses qu’il fait est de rendre visite à Henri Chevalier. Ils sont tous deux d’accord sur le fait que la guerre n’est pas finie et qu’une nouvelle phase de celle-ci a commencé. Dès l’armistice, Henri Chevalier a commencé, seul, la lutte. Il imprime des slogans très courts sur des feuilles de papier gommé qu’il colle un peu partout, à l’intérieur des tramways, sur les réverbères, sur les mains courantes des ponts. Dunoir est partant pour l’aider de cette manière. Il élargit la diffusion en confiant ces tracts et papillons à des amis en qui il a pleinement confiance. Par son métier, Dunoir connaît beaucoup de monde. La franc-maçonnerie crée aussi des liens amicaux solides. Il sait sur qui il peut compter et qui il faut éviter, fût-il franc-maçon. Chevalier demande par la suite à un ami linotypiste (technicien qui travaille sur une machine à composer et à fondre les caractères d'imprimerie par lignes) au Lyon républicain - Pierre Harry, franc-maçon - de l’aider à composer des tracts qu’il imprimerait. Ces premiers tracts font de l’effet et le groupe s’élargit. Des Frères en particulier rejoignent le petit groupe : le Frère Villard (secrétaire général de la Bourse du travail), le Frère Babey (expert-comptable), ainsi que de nombreux “profanes” comme Burtin (publiciste), Rampon (cafetier), Éhni (syndicat du livre) ou Chapelle (linotypiste). Ce groupuscule reste assez indépendant. Georges Dunoir semble y être la personne influente, presque le “leader charismatique”. Villard s’arrange pour acquérir les fournitures nécessaires à l’impression. Le pays commence à ressentir les restrictions. Et il est parfois difficile de s’approvisionner en fournitures.

Par son métier, il a quelques relations et réussit à convaincre un marchand de papier en gros de l’approvisionner en lui faisant croire qu’il souhaite éditer un journal de scouts protestants. Des membres du groupe naissant France-Liberté prennent contact avec les Frères Dunoir et Chevalier pour l’impression de leur journal Franc-Tireur (le mouvement prendra rapidement le nom du journal). Dès décembre 1941, les deux compères fabriquent le journal clandestin avec leur équipe. Il arrive que Dunoir fasse appel au Frère Auguste Juhan, imprimeur, pour aider Henri Chevalier. Dunoir se charge de stocker et de livrer les journaux : chez Jean-Pierre Lévy, le responsable du mouvement, à la Croix Rousse, dans les dépôts d’Élie Péju qui est déménageur, etc. Au bout d’un certain temps, Dunoir estime que des articles de Franc-Tireur sont empreints d’un anticommunisme déplacé (Dunoir et Chevalier s’occupent aussi de l’impression de tracts communistes), et que si cela persiste, la collaboration devra cesser. Ce qui finit par arriver. Lévy dira après-guerre que c’est Dunoir qui fait preuve d’anticléricalisme - qu’il souhaiterait voir plus présent dans Franc-Tireur - et que c‘est pour cette raison que leur coopération s’achève. La vérité est probablement à chercher entre les deux discours. Dunoir continue à s’occuper de deux numéros pour laisser le temps à Lévy de se retourner. Chevalier fabrique et imprime également - avec l’aide de l’équipe de Dunoir - le journal clandestin Combat par l’intermédiaire de Jean Damachy qui apporte les compositions et les fournitures. Vers le mois de mars 1942, Dunoir accepte, après réticence, car il est accaparé par la création du journal Le Coq Enchaîné, de composer le journal clandestin satyrique Le Père Duchesne. Il le fait imprimer essentiellement chez le Frère Auguste Juhan, Henri Chevalier étant débordé.

Lorsque Dunoir quitte Franc-Tireur, il commence à créer le journal Le Coq Enchaîné avec sa petite équipe. Les Frères Francisque Babey et Pierre Harry en particulier mettent la main à la patte. Initialement Dunoir fabrique Le Coq Enchaîné sur ses propres deniers mais il arrive rapidement à bout de ressource. Il se rapproche alors de Frères ou d’amis qui vont l’aider dans cette entreprise. Plusieurs Frères répondent présents : Chevalier l’ami de toujours, mais aussi Serge Boiron, Léonce Crabbé, Lucien Degoutte, Jean Fousseret, Ferdinand Ribière et des “profanes” proches des idéaux de l’ordre maçonnique Louis Pradel, Marcel Moreau, Jules Boursier (initié après-guerre en 1949). Avec ces renforts, le journal devient rapidement un mouvement.

Les quatre premiers fondateurs officiels du mouvement sont ainsi : les Frères Georges Dunoir, Lucien Degoutte, Jean Fousseret et le “profane” Louis Pradel, futur maire de Lyon. A notre connaissance, bien que sympathisant, Louis Pradel n’a jamais été initié. Le Coq Enchaîné présente des informations de fond sur la situation militaire et politique en France et à l’étranger, des données sur les exactions allemandes et la répression, des renseignements sur les collaborateurs, des études de fond (comme celles sur l’école laïque par le Frère Félix Lebossé). Son sous-titre est explicite quant à ses objectifs : “Le Coq Enchaîné !… est là pour libérer la France”. Quand Marcel Chapelle (le linotypiste) est arrêté, Dunoir se charge de lui trouver un avocat (le Frère Maurice Rolland) et paie ses honoraires. Il fait également envoyer des colis aux prisonniers du mouvement à la prison Montluc. Le Frère Serge Boiron et Victor Lebossé (le frère de Félix), aident Dunoir à imprimer et à diffuser des images de De Gaulle et des images sur le traitement des prisonniers russes dans les camps. Les images sont vendues et cela aide à financer le journal.

Autour de Georges Dunoir, le mouvement s’organise. Chevalier et Dunoir se chargent des questions techniques et matérielles liées à l’édition du journal. Le Frère Lucien Degoutte est chargé de la rédaction du journal, il devient la "plume" du Coq. Le Frère Jean Fousseret est chargé des relations politiques (avec les socialistes par exemple). Le Frère Ferdinand Ribière est trésorier. Les fonds proviennent essentiellement de la vente du journal et de la générosité des sympathisants jusqu’en 1942. A partir de 1943, le mouvement reçoit également des indemnités du réseau Nestlé-Andromède pour les frais occasionnés par les missions de renseignement. Le mouvement Coq Enchaîné, malgré les propositions financières de De Gaulle, a toujours voulu rester indépendant. Ainsi, sollicité par le Frère Maurice Rolland au nom de De Gaulle pour recevoir de l’argent, Dunoir, Pradel et Fousseret refusent, acceptant seulement des armes.

Parallèlement à son travail d’édition, Dunoir organise également des manifestations à Lyon : le 1 er août 1942, le 20 septembre 1942 (place Valmy), etc.

Il est arrêté le lendemain de l’une de ces manifestations, le 21 septembre 1942 à 23 heures par la Section spéciale du Service Régional de Police Judiciaire. Quand on lui demande s’il est franc-maçon, il répond avec sang-froid, reprenant la formule rituelle “mes Frères me reconnaissent comme tel”. Il est emprisonné à la prison Saint-Paul (Lyon) du 21 septembre 1942 au 16 octobre 1943. Il est condamné par un tribunal d’État à trente mois de travaux forcés pour menées gaullistes et transféré à la Centrale d’Eysses (Lot-et-Garonne) le 18 octobre 1943. A Eysses, il ne baisse pas les bras et organise l’édition d’un journal clandestin Le Patriote enchaîné. Le 30 mai 1944, il est transféré à Compiègne (Oise). Il peut y voir le Frère Félix Lebossé qui a pu lui faire passer un message.

Le 20 juin 1944, Georges Dunoir est déporté à Dachau (Allemagne). C’est l’un des convois les plus importants au départ de Compiègne et à destination de Dachau. De nombreux résistants d’Eysses s’y trouvent. En effet, près de la moitié des 2 138 hommes recensés de ce train viennent d’Eysses. Le convoi est composé d’une vingtaine de wagons à bestiaux. A l’arrivée en Allemagne, les prisonniers harassés doivent rejoindre le camp à pied qui se trouve à 4 kilomètres.

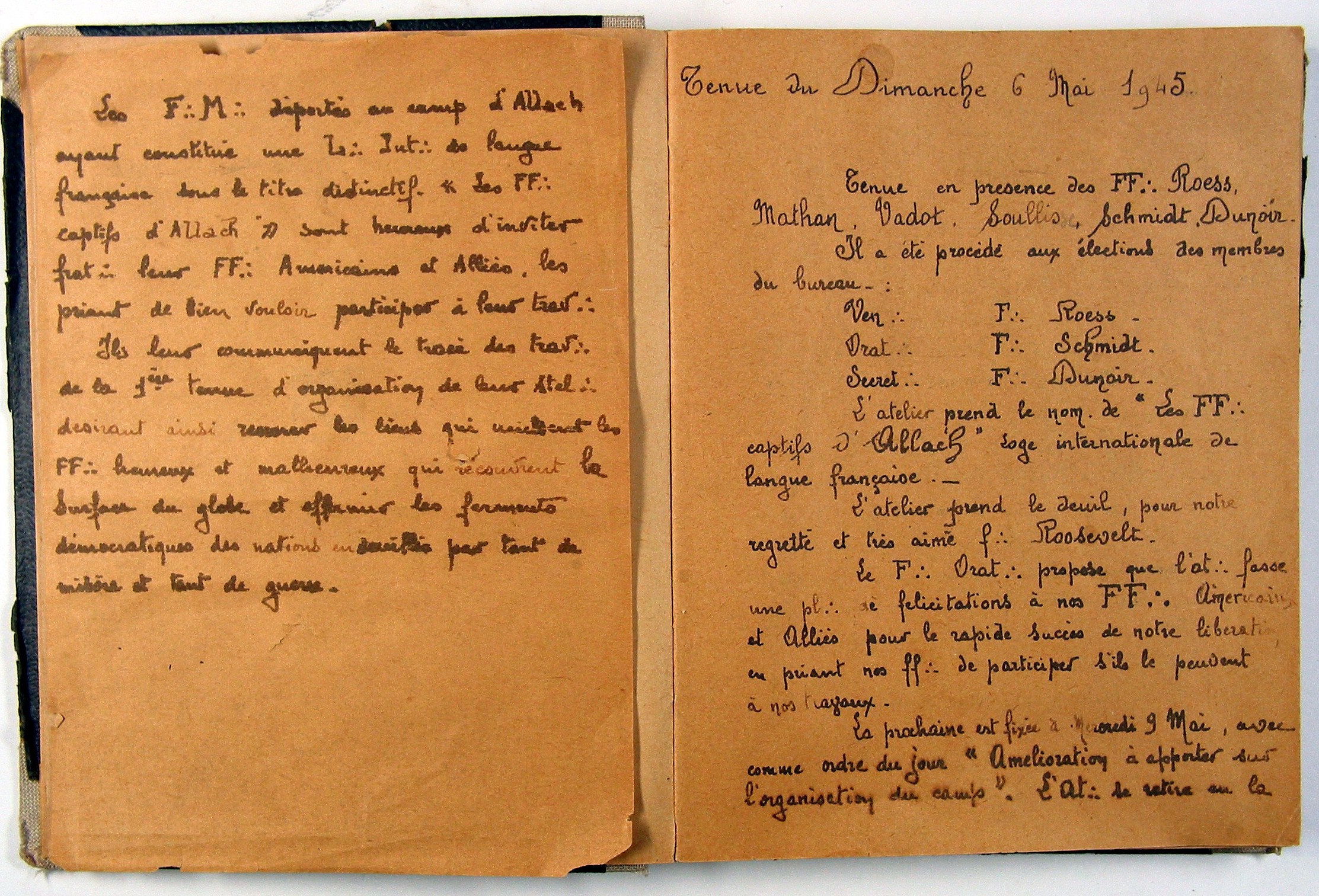

Georges Dunoir reste à Dachau jusqu’au 7 juillet 1944 puis est transféré au Kommando d’Allach pour participer à l’effort de guerre allemand. On sait qu’il participe à la fondation d’une des deux loges maçonniques connues en camp de concentration : “les Frères captifs d’Allach”. Il y retrouve son Frère lyonnais Jacques Katz. Ce dernier ne rentrera pas de déportation. Georges Dunoir est libéré par les troupes américaines le 30 avril 1945.

A son retour d’Allemagne, George Dunoir explique que la seule chose qu’il regrette, c’est d’avoir été arrêté si tôt, alors qu’il restait tant à faire. Il reprend rapidement son activité professionnelle et maçonnique. Après-guerre, Georges Dunoir s’investit dans l’Amicale du Coq Enchaîné. Il est l’officier liquidateur du mouvement. Il vient également en aide aux veuves du mouvement. Georges Dunoir est décédé en novembre 1972. Son nom est mentionné sur la plaque commémorant le mouvement Coq Enchaîné à l’intérieur de la Brasserie l’Étoile, près de la place nommée aujourd’hui “place Antonin Jutard”.