- Informations

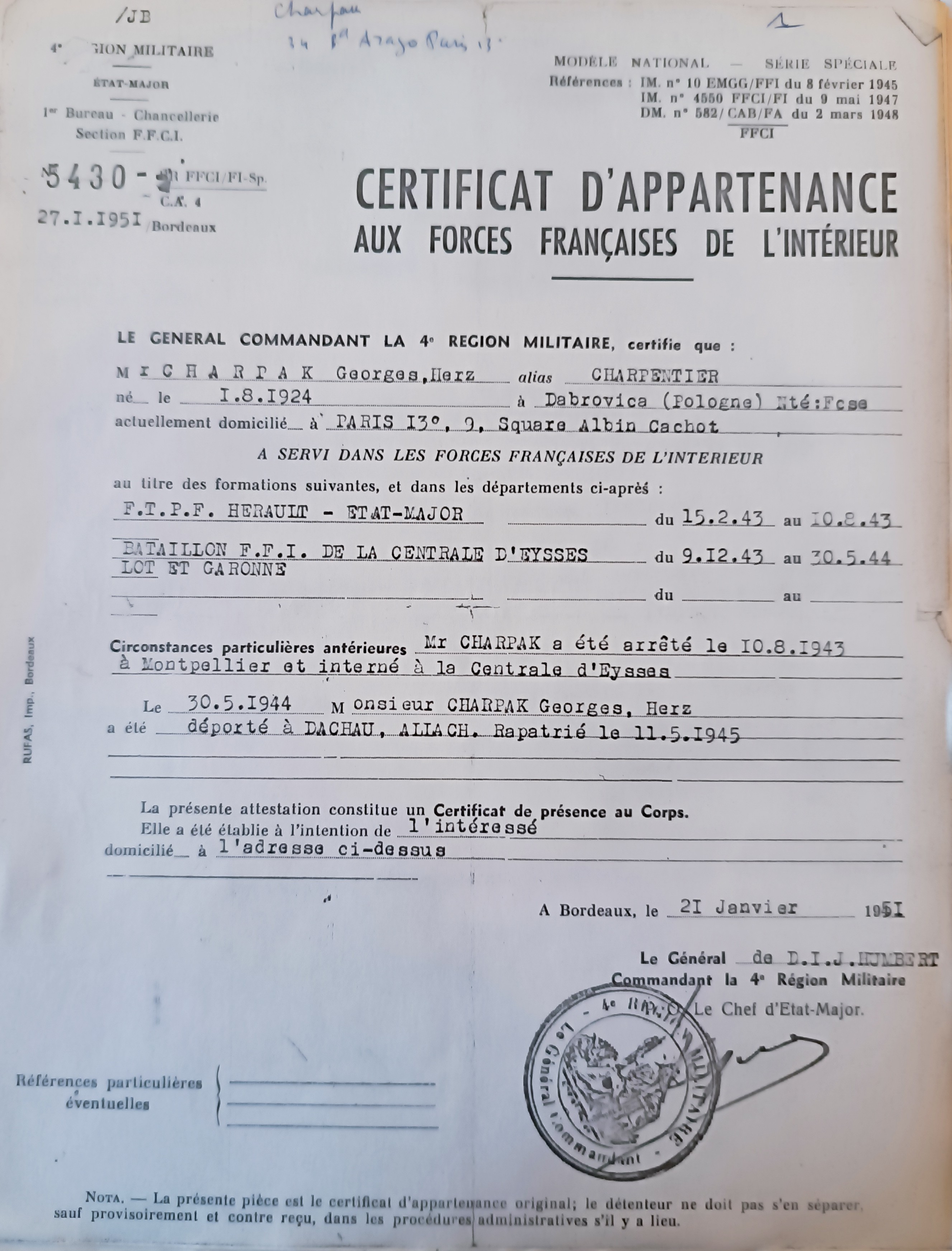

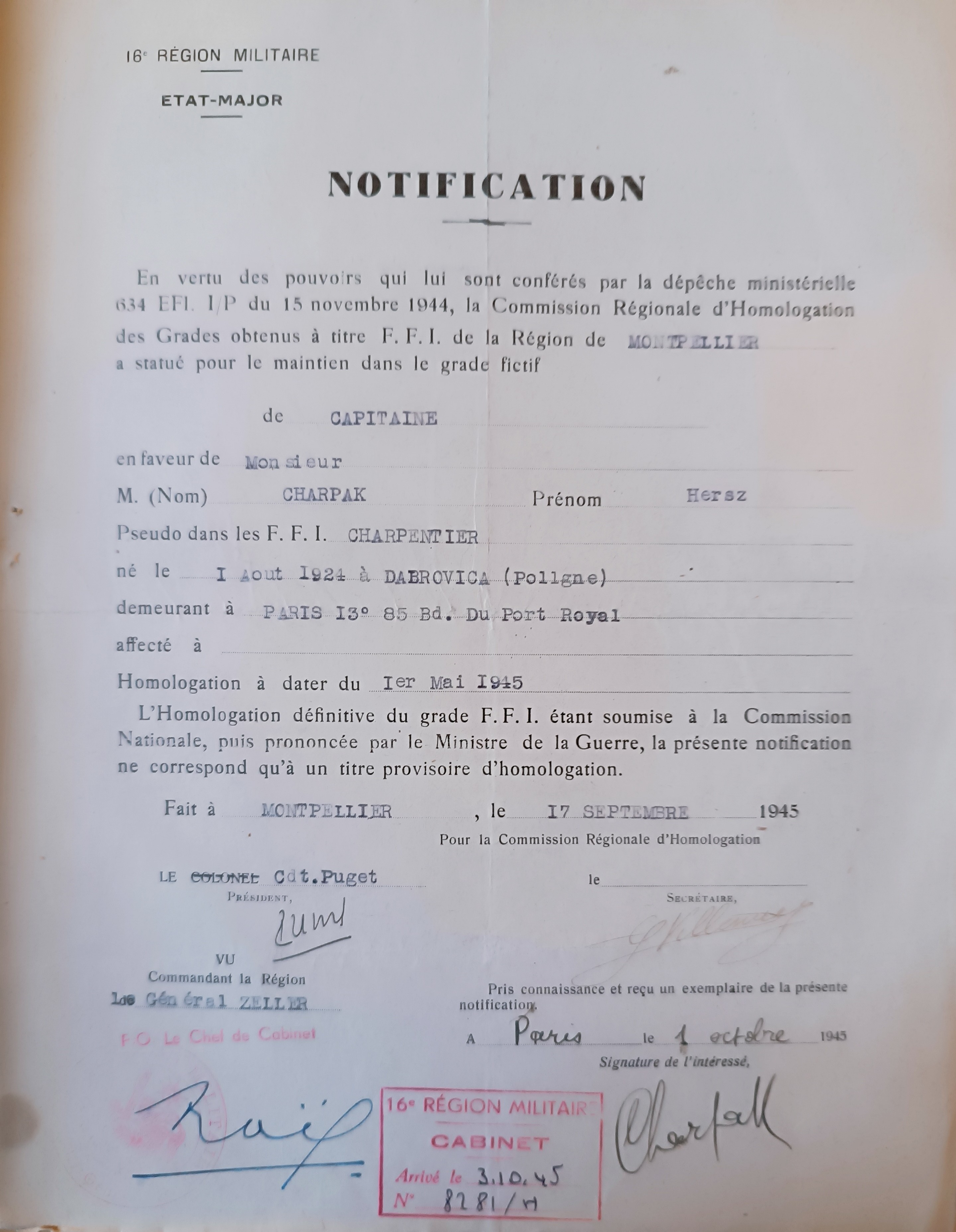

- Nom : CHARPAK

- Prénom(s) : Georges Ernst

- Etat civil

- Date de naissance : 01/08/1924

- Ville de naissance : Dabrovica

- Pays de naissance : Pologne

- Profession avant guerre :

- étudiant - Date de décès : 29/09/2010

- Lieu de décès : Paris (Seine)

- Résistance

- Organisation(s) de résistance :

- FTP

- FTP état-major départemental Hérault - Pseudonyme : Charpentier

- Date d'engagement : 15/02/1943

- Département(s) de résistance : Hérault

- Arrestation et condamnation

- Date d'arrestation : 10/08/1943

- Lieu d'arrestation : Montpellier

- Département d'arrestation : Hérault

- Juridiction de condamnation : Section spéciale - Montpellier

- Date de condamnation : 23/12/1943

- Motif(s) de condamnation :

- Détention en vue de la dictribution de tracts d'inspiration d'origine étrangère

- prise d'un faux état-civil - Peine infligée : Prison

- Durée de la peine : 2 ans

- Parcours carcéral :

- Montpellier

- Eysses

- Compiègne - Eysses

- Date d'arrivée à Eysses : 02/12/1943

- Numéro d'écrou à Eysses : 2831

- Motif de la levée d'écrou : Remis aux autorités allemandes

- Date de la levée d'écrou : 30/05/1944

- Durée de détention : 0 an(s), 5 mois, 28 jour(s)

- Déportation

- Déporté

- Lieu de départ : Compiègne

- Date de départ : 18/06/1944

- Parcours concentrationnaire :

- Dachau

- Landsberg (Kdo Dachau)

- Allach (Kdo Dachau) - Matricule : 73251

- Situation en 1945 : Libéré

- Date : 30/04/1945

- Lieu : Allach

- Date de rapatriement : 10/05/1945

- Centre de rapatriement : Paris - Lutetia

- Reconnaissance

- Statut : Déporté résistant

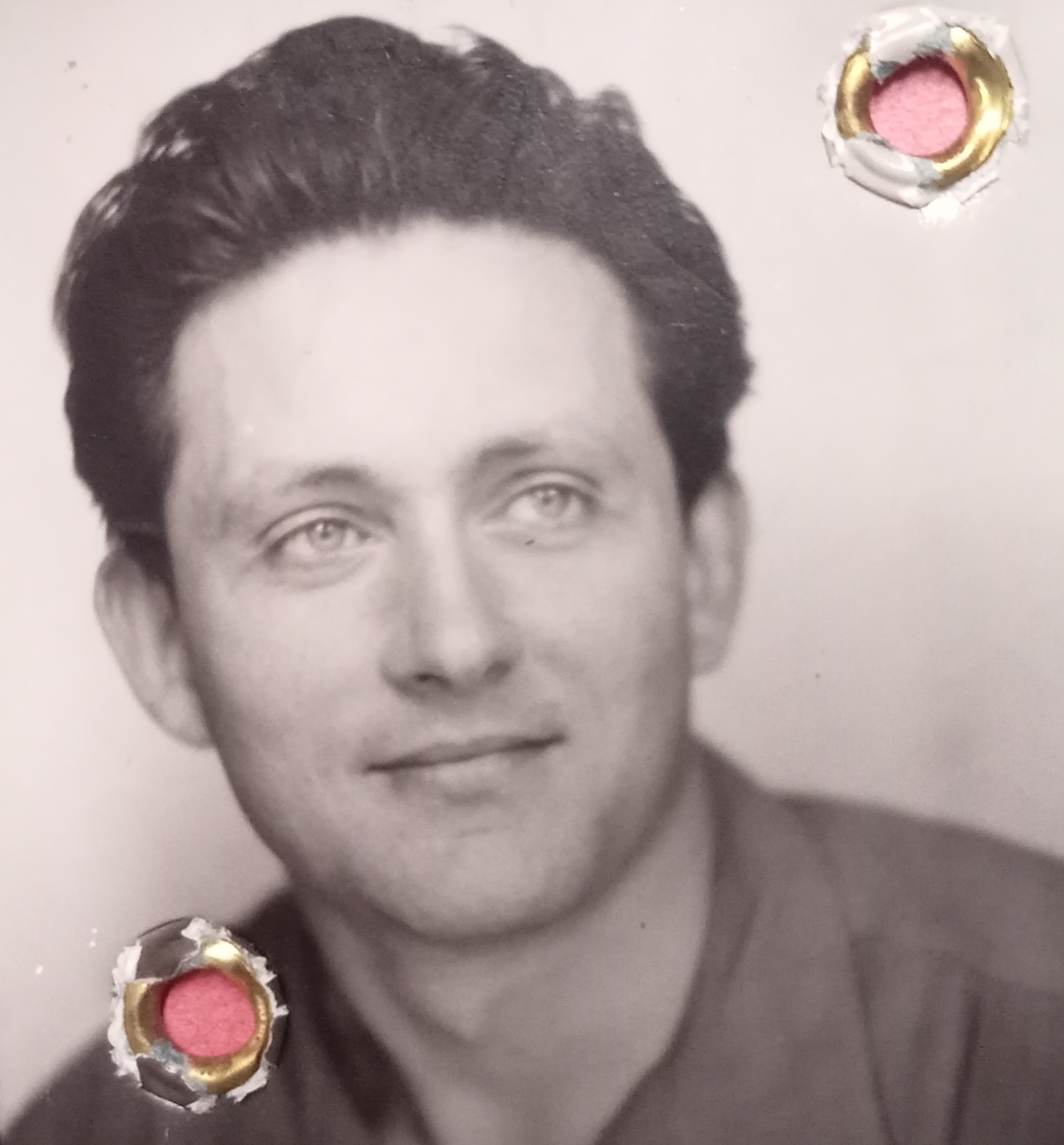

Georges Ernst CHARPAK

Georges Charpak est né le 8 mars 1924 à D?browica (alors en Pologne, aujourd’hui en Ukraine). Sa famille, juive, émigre en France alors qu'il a 7 ans et emménage à Paris dans une chambre de bonne. Il dira lui-même « Je suis né à l’âge de 7 ans dans le 13e arrondissement de Paris », ne tarissant pas d’éloges à l’égard de son pays d’adoption. Il entre à l'école communale dans le 13e arrondissement et découvre avec joie l'école publique gratuite et laïque de la IIIe République. Le fils d'émigrés clandestins s'intègre très vite, apprend le français, montre très tôt de grands dons pour les mathématiques. A 14 ans, il entre en Première au lycée Saint Louis, passe son bac en 1940 et entre en classe de mathématiques supérieures sous une fausse identité.

Devant la montée de l'antisémitisme, Charpak ne reste pas inactif ; ce jeune surdoué ressent le besoin d'une activité politique. Antifasciste déterminé, il se sent attiré par le socialisme, adhère aux "Faucons rouges", annexe antifasciste du parti socialiste, puis devant la mollesse de la politique étrangère du Front populaire se rallie au parti communiste. En 1941, il refuse de porter l’étoile jaune. En juillet 1942, prévenu par un camarade dont le père est policier, il parvient à passer en zone libre avec sa famille, échappe à la grande rafle du Vél d'Hiv et reprend ses études à Montpellier. La 1ère brigade de police judiciaire de Paris lance un avis de recherche contre lui en janvier 1943 suite à l’arrestation d’une militante communiste à Paris.

Dans l’Hérault où il s’est replié, Georges Charpak rejoint l’état-major régional FTP en qualité de responsable régional du recrutement. Il assure également la liaison avec d’autres organisations.

Arrêté le 10 août 1943 à la suite d'une action de propagande engagée aux Chantiers de jeunesse pour empêcher le départ de jeunes en Allemagne, il est condamné le 23 décembre 1943 à deux ans de prison par la section spéciale près la cour d’appel de Montpellier. Selon un rapport du préfet de l’Hérault du 9 juin 1952, Georges Charpak se serait de lui-même constitué prisonnier suite à l’arrestation d’Elise Tsitchiwily, chargée de la diffusion au sein des chantiers de jeunesses de tracts édités par la fédération des Jeunesses communistes.

Le 27 décembre 1943, Charpak est incarcéré à la maison centrale d’Eysses où il fait découvrir à ses camarades de détention les passionnants aspects de la physique moderne. Le 19 février 1944, avec son groupe, il tient, sous le feu des GMR, l’entrée principale de la Centrale empêchant ainsi toute attaque en force de l’ennemi. Pour cette action, il sera cité après la guerre à l’ordre de la brigade et se décerné la croix de guerre avec étoile de bronze.

Livré avec ses codétenus aux SS le 30 mai 1944 pour être transféré à Compiègne, Charpak est déporté à Dachau puis à Landbserg et à Allach. C'est à Eysses puis à Dachau que Charpak a acquis le sens de la solidarité. Eysses, comme il l'a dit, a été pour lui une école où il a apprécié toute la valeur du partage, celui de la nourriture en mettant tous les colis en commun, comme celui des connaissances, et le besoin, aussi et surtout, d'aider les autres. La solidarité est devenue pour lui un élément indispensable de la vie. Dans le wagon qui le conduira vers Dachau, elle lui a sauvé la vie.

En octobre 1992, il témoignait dans Match : « J’ai passé, à Dachau, deux ans, entre 19 et 21 ans, très formateurs. Je m’en suis bien tiré parce que j’étais avec des politiques…. Dans mon kommando de 250 hommes, quand la soupe arrivait, elle était distribuée par un comité secret en priorité aux affaiblis et aux malades. Cela procurait un sentiment de sécurité : on savait que si on tombait, quelqu’un nous relèverait. »

A son retour de déportation, il est membre du premier comité directeur de l’amicale des anciens détenus de la centrale d’Eysses. Mais, en 1947, il décide de fermer ce chapitre de sa vie pour de longues années : « Le pèlerinage organisé à Dachau en 1947 fut une épreuve. J’ai, de ce jour, voulu tirer un trait définitif sur toute cette période et passer à autre chose. J’espère que mes camarades ne m’en ont pas voulu. Ce n’est pas désintérêt de ma part mais la seule façon que j’ai trouvé, à 21 ans, pour surmonter tout cela et repartir de l’avant… Je tiens à leur dire ici que je n’ai rien oublié et que chacun des moments que nous avons passé ensemble, à la prison de Montpellier, à la centrale d’Eysses, au camp de Compiègne, puis à ceux de Dachau, de Landsberg-am-Lech et enfin d’Allach, reste au fond de moi comme la partie la plus secrète et la plus intime de ma mémoire et que je les remercie de la fraternité que nous avons partagée et que j’ai voulu partager à mon retour en France » (extrait de son autobiographie, La vie à fil tendu, Odile Jacob, 1993).

Epris de liberté, d'égalité, de fraternité, il est choqué par l'évolution du communisme et prendra ses distances vis à vis de lui, dans les années cinquante, après les événements de Prague et de Budapest.

Devenu citoyen français en septembre 1946, il sort diplômé de l’Ecole des mines de Paris en 1947. Préférant la recherche scientifique à la carrière d'ingénieur qui s'offre à lui, il devient élève de Frédéric Joliot-Curie au Collège de France. En 1948, il est admis au CNRS comme chercheur dans le laboratoire de physique nucléaire du Collège de France, dirigé par Frédéric Joliot-Curie et il obtient son doctorat ès sciences en 1955. Promu maître de recherche au CNRS en 1959, il rejoint le CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) à Genève dont il devient chercheur permanent en 1963. Le 20 mai 1985, il est élu Membre de l'Académie des sciences. Il prend sa retraite du CERN en 1991. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1992 « pour son invention et le développement de détecteurs de particules, en particulier la chambre proportionnelle multifils ».

À partir de 1996, avec le soutien de l'Académie des sciences, il prend la tête d'un important mouvement de rénovation de l'enseignement des sciences à l'école primaire, La main à la pâte, qui touche aujourd'hui près d'une école sur trois en France et essaime dans le monde entier. Il décède à Paris le 29 septembre 2010.

Sources

- Archives départementales des Yvelines : 1369 W 14

- Service historique de la Défense - Vincennes : GR 16 P 121 582

- Service historique de la Défense - DAVCC Caen : AC 21 P 725 600

- Archives départementales du Lot-et-Garonne : 940 W 114

- Association nationale pour la mémoire des résistants emprisonnés à Eysses : dossier Georges Charpak

Bibliographie

Georges Charpak, La vie à fil tendu, Odile Jacob, 1993.