- Informations

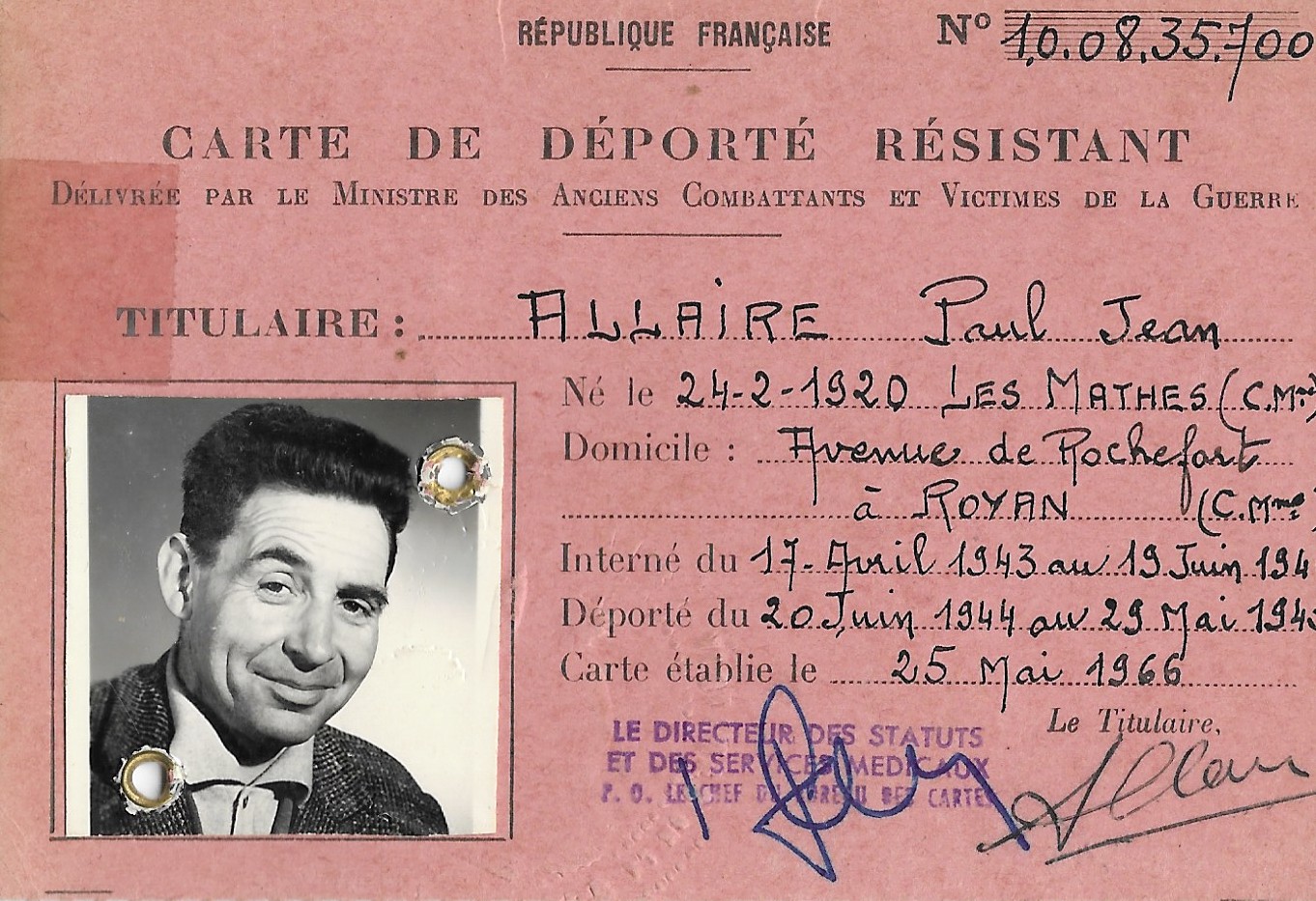

- Nom : ALLAIRE

- Prénom(s) : Paul Jean Léon

- Etat civil

- Date de naissance : 24/02/1920

- Ville de naissance : Les Mathes

- Département de naissance : Charente-Maritime

- Pays de naissance : France

- Profession avant guerre :

- boulanger - Date de décès : 18/12/2010

- Lieu de décès : Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)

- Résistance

- Organisation(s) de résistance :

- Front national

- FTP - Pseudonyme : Jacques Lermite

- Date d'engagement : 01/06/1940

- Département(s) de résistance : Seine

- Arrestation et condamnation

- Date d'arrestation : 13/04/1943

- Lieu d'arrestation : Paris

- Département d'arrestation : Seine

- Juridiction de condamnation : Section spéciale - Paris

- Date de condamnation : 28/10/1943

- Motif(s) de condamnation :

- Activité communiste - Peine infligée : Prison

- Durée de la peine : 3 ans

- Parcours carcéral :

- Paris (La Santé)

- Eysses

- Compiègne - Eysses

- Date d'arrivée à Eysses : 18/12/1943

- Numéro d'écrou à Eysses : 2731

- Préau ou autre affectation :

- Préau 4 - Compagnie de combat : 4e Cie Pelouze

- Motif de la levée d'écrou : Remis aux autorités allemandes

- Date de la levée d'écrou : 30/05/1944

- Durée de détention : 0 an(s), 5 mois, 12 jour(s)

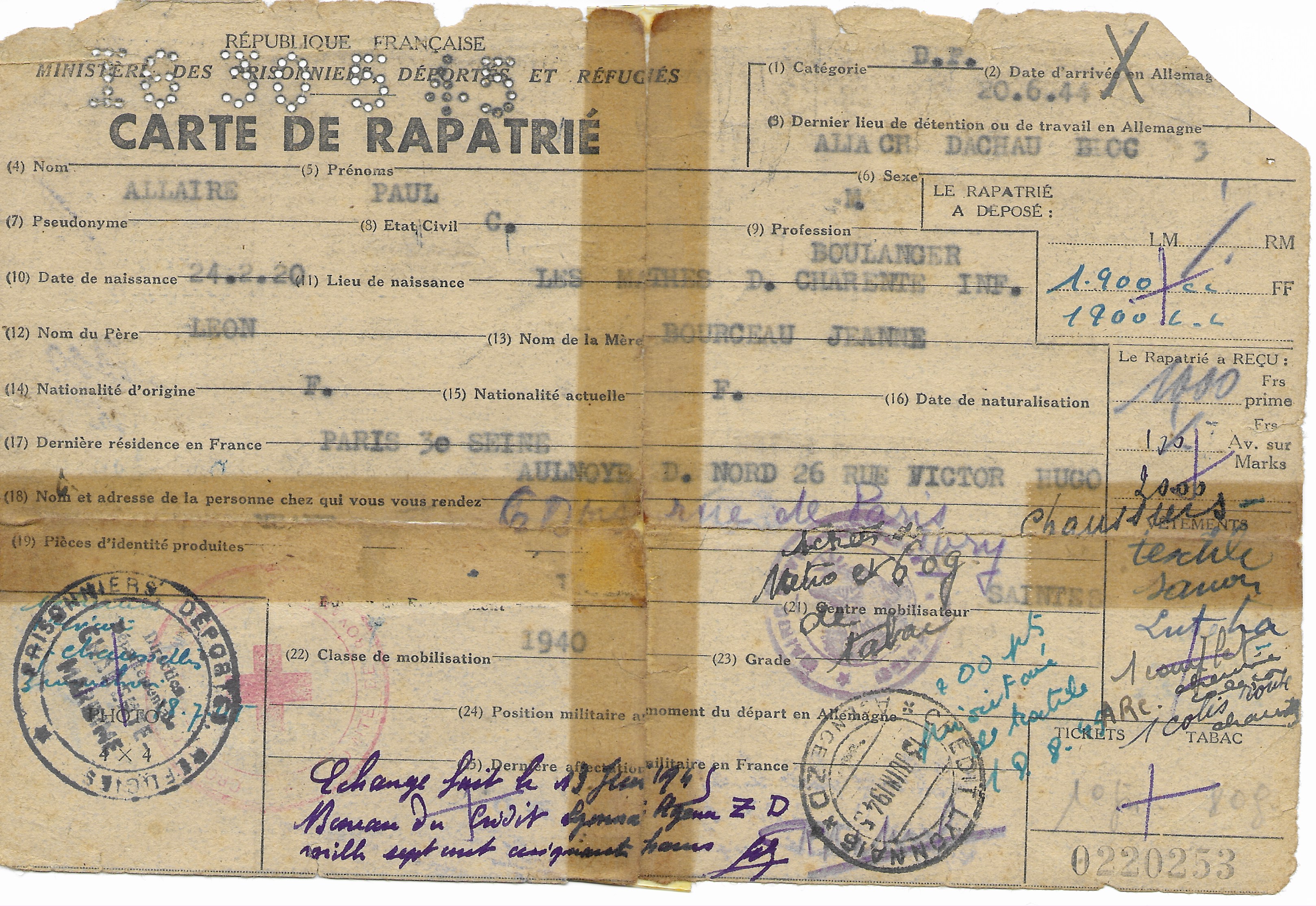

- Déportation

- Déporté

- Lieu de départ : Compiègne

- Date de départ : 18/06/1944

- Parcours concentrationnaire :

- Dachau

- Landsberg (Kdo Dachau)

- Allach (Kdo Dachau) - Matricule : 73004

- Situation en 1945 : Libéré

- Date : 30/04/1945

- Lieu : Allach

- Date de rapatriement : 18/06/1945

- Centre de rapatriement : Paris - Lutetia

- Reconnaissance

- Statut : Déporté résistant

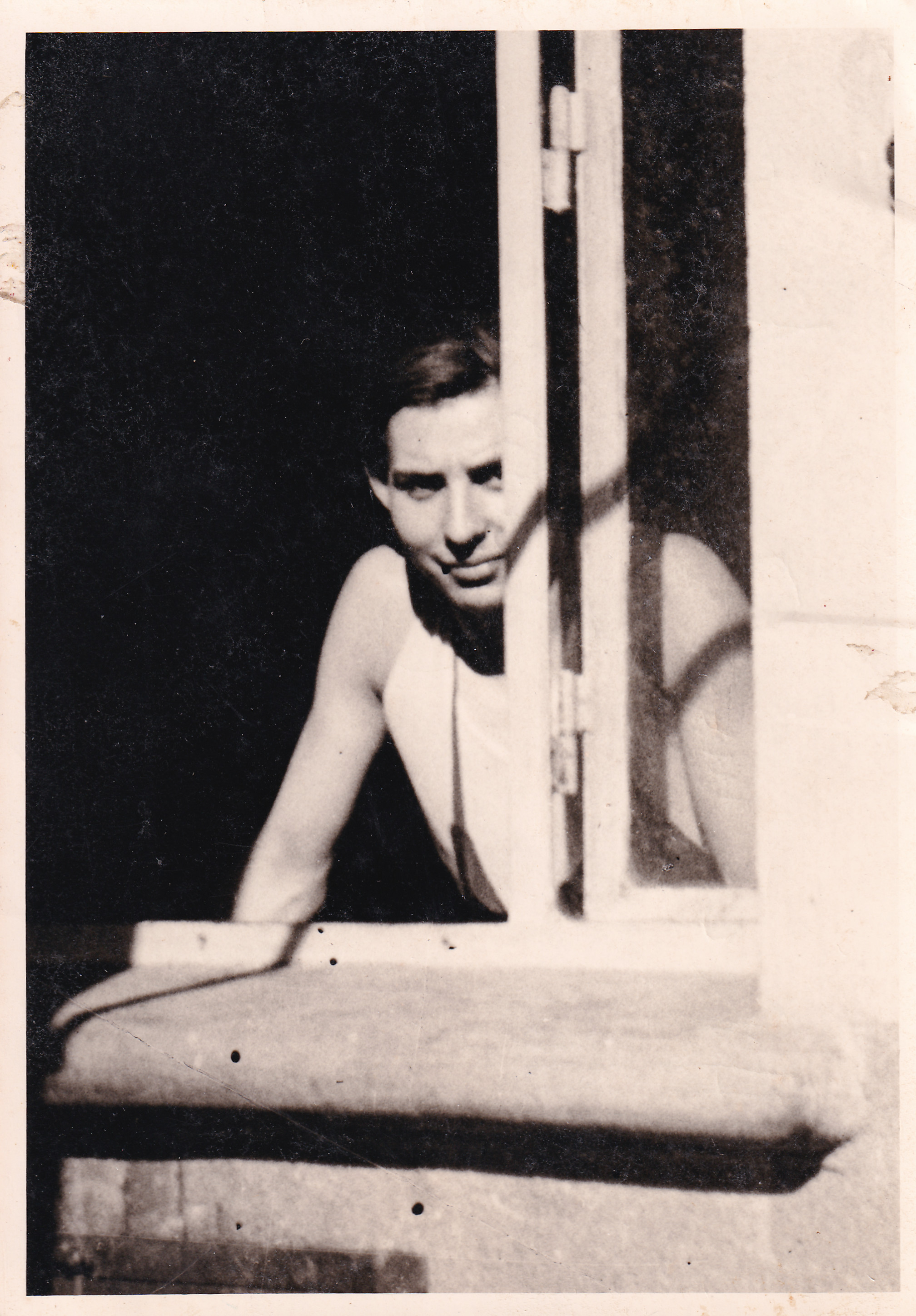

Paul Jean Léon ALLAIRE

Paul Allaire naît le 24 février 1920 aux Mathes, en Charente-Maritime, aîné d’une fratrie de six enfants. Son père, bûcheron, peine à subvenir aux besoins de la famille. Bon élève et désireux de poursuivre des études, Paul doit pourtant y renoncer, contraint de travailler pour rapporter un salaire. Il devient apprenti boulanger.

Durant les congés, il travaille comme aide-cuisinier à la colonie de vacances de la mairie d’Ivry, installée aux Mathes. C’est là qu’il côtoie des militants communistes — le gardien de la colonie, mais aussi plusieurs jeunes qui formeront plus tard le « Groupe Germain », un groupe de résistants actif dans la région de Royan. Ces rencontres marquent profondément le jeune Paul et orientent ses convictions. En 1938, à dix-huit ans, il part à Paris pour suivre sa première formation politique.

Lorsque la guerre éclate, son passage sous les drapeaux est bref. En 1940, il est caserné à La Rochelle au moment de la signature de l’Armistice. Résidant à proximité, il rentre chez ses parents.

Contacté en novembre 1940 par Jean Lautissier, organisateur des Jeunesses communistes à Royan, il prend en charge la création de groupes de jeunes et organise la distribution de tracts. En juin 1941, muté à Bordeaux, il rejoint la direction régionale des jeunes du Front national, le Front pratiotique de la jeunesse (FPJ). En novembre 1941, il poursuit son activité en Charente-Maritime en qualité de responsable régional du FPJ avant de rejoindre Paris en mars 1942 où il prend la direction du FPJ de la région P1 (Paris rive gauche).

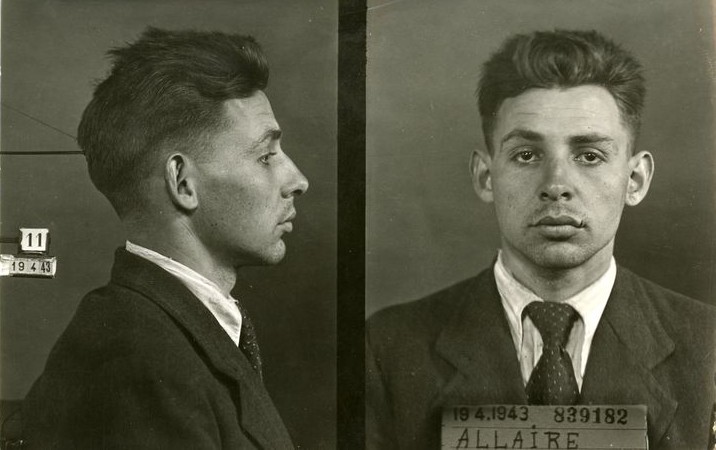

Sous le pseudonyme de « Jacques », il est arrêté le 17 avril 1943 à neuf heures du matin, à Neuilly-sur-Seine, près de la mairie, en compagnie de Jean Panicot, dit « Jardin », dans le cadre de l’affaire Berrier. Paul Allaire est alors trouvé en possession d'une fausse carte d'identité au nom de Perrin. Neuf militants sont appréhendés, emprisonnés à la Santé et interrogés par les inspecteurs des Brigades spéciales. Comme souvent à cette époque, le groupe a été infiltré. D’après les rapports de police, Roger Berrier, dit « Legay », âgé de trente-six ans, est commissaire politique pour la zone 1 (Paris Sud) ; Jean Panicot, également âgé de trente-six ans, responsable des cadres pour la même zone ; Paul Allaire, vingt-trois ans, commissaire politique régional des Jeunesses communistes de la région P1 depuis novembre 1942. Tous trois sont condamnés par la section spéciale de la cour d'appel de Paris - Päul à trois ans de prison - puis transférés à la centrale d’Eysses le 18 décembre 1943.

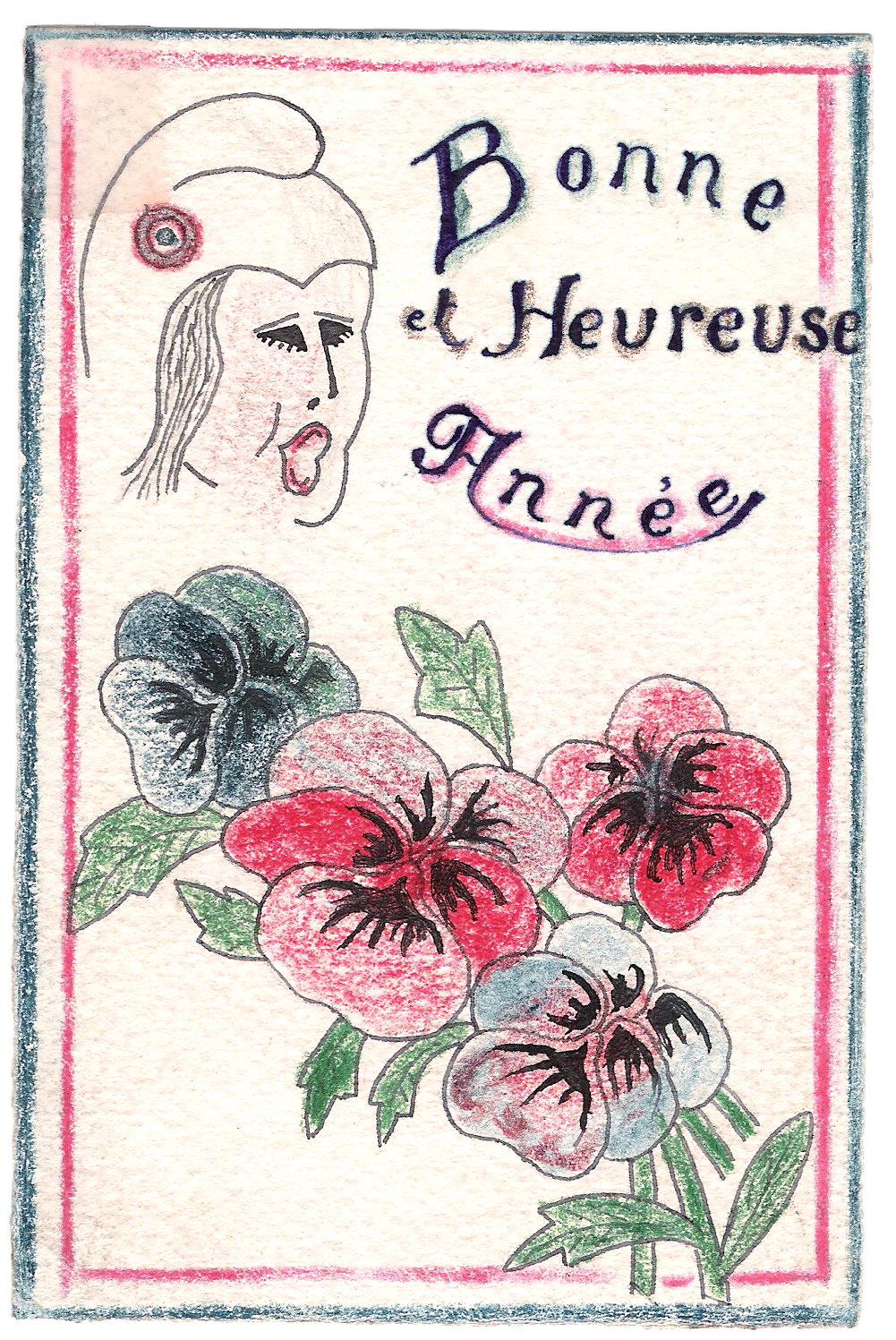

À Eysses, Paul est affecté au préau n°3. Il s’investit pleinement dans la vie de la centrale, anime des cours de formation politique et participe à la préparation de l’insurrection destinée à rejoindre les maquis voisins. Le 19 février, au cours des combats, il dirige l'équipe chargée de descendre des paillasses afin de constituer un chemin pour atteindre le mirador des cuisines. L’insurrection prend fin le 22 février. Cinquante condamnations à mort sont exigées, dont la sienne. À l’aube du 23 février, douze camarades sont fusillés, dont ceux qui se trouvent à ses côtés.

En juin 1944, Paul est déporté au camp de Dachau, près de Munich. Il travaille d’abord dans l’usine BMW, puis est transféré comme cuisinier au kommando de Landsberg, installé sur une base aérienne. Lors de la libération des camps, il fait partie des derniers à quitter les lieux — c’est lui qui ferme symboliquement la porte du camp avant de rentrer.

Au lieu de retourner immédiatement en Charente-Maritime, il reste plusieurs mois à Paris. Il y aide à l’accueil des rescapés, informe les familles et cherche à savoir si Hélène Bolleau, déportée à Auschwitz en 1943, a survécu. Dès qu’il apprend son retour en France, il part la chercher. Ils se marient le 15 septembre 1945.

Pour raisons de santé, Paul change ensuite de métier et devient plombier. En 1970, une longue hospitalisation l’affaiblit durablement et l’oblige à cesser toute activité professionnelle. La guerre, la Résistance et l’expérience d’Eysses marquent profondément sa vie. Chaque jour, il incarne les valeurs qu’il a défendues :

- L’amitié, en restant fidèle à ses camarades d’Eysses, participant activement aux congrès et commémorations ;

- L’engagement, en militant à la CGT dès son retour, fier d’appartenir à la classe ouvrière et soucieux de transmettre à ses enfants et collègues la cohérence entre les idées et les actes ;

- La fidélité aux idéaux communistes, qu’il ne renie jamais.

Homme discret, il parle peu de lui-même. Ce n’est qu’à ses petits-enfants qu’il confie peu à peu des fragments de son histoire. Il répète souvent : « Ce n’est pas mon heure. Il faut profiter de chaque instant, il faut faire quelque chose de sa vie. »

Son goût pour la vie et le partage le conduit à ouvrir sa maison à des personnes venues du monde entier : Tunisiens, Chiliens, Kurdes, Ouzbeks, Allemands, Italiens, Russes et bien d’autres, partageant la table avec des Français de toutes régions et de tous âges.

Ainsi se poursuit le parcours d’un homme de conviction, d’un militant fidèle à son idéal jusqu’à la fin.

Paul Allaire s’éteint le 18 décembre 2010.

Sources

- Archives nationales : Z4 / 90 dossier 596

- Archives de la Préfecture de Police de Paris : GB 125

- Service historique de la Défense - Vincennes : GR 16P 8348

- Service historique de la Défense - DAVCC Caen : AC 21P 696 805

- Association nationale pour la mémoire des résistants emprisonnés à Eysses : dossier Paul Allaire

- Archives privées : famille Allaire